水筒へ切り替えよう! BRITA fill & go

節約しようと思い立った時、誰でも思いつくであろうことの一つには「飲み物を外で買わずに、水筒を使おう」ということだと思います。でも中々水筒へ切り替えるということができないということは往々にしてあると思います。外でペットボトルを買って飲んで捨てるの繰り返しは環境にもお財布にも悪いよな、と思っていても水筒へ切り替えられないものです。なぜ切り替えられないのか。きっと答えは「面倒くさいから」です。

水筒は面倒くさいところがあります。衛生的に使用し続けるためには、しっかり洗う必要があるからです。魔法瓶のタイプになっている水筒は、いつでも冷たかったり暖かかったりする飲料が飲めるからいいのですが、手洗いしなければなりません。水筒の手洗いを習慣にしていなければ、そのうち使うのを止めてしまいます。忙しさを理由にしたら最後、毎日水筒を使うことはなくなってしまいます。

そして毎日、外でペットボトルの飲み物を買ったりするようになります。でも気づくと凄いことになっていたりもします。

「忙しい」を理由にペットボトルゴミを溜め込んでいたら、すぐにゴミ袋からペットボトルゴミがあふれかえります… 僕の場合、会社で毎日500㎖くらいの水を2本買っていました。1日200円の支出です。週休2日で月に4,400円の支出です。何とかこの支出をなくしたい。でも面倒くさいのは嫌だ。そこで購入したのがブリタの水筒でした。

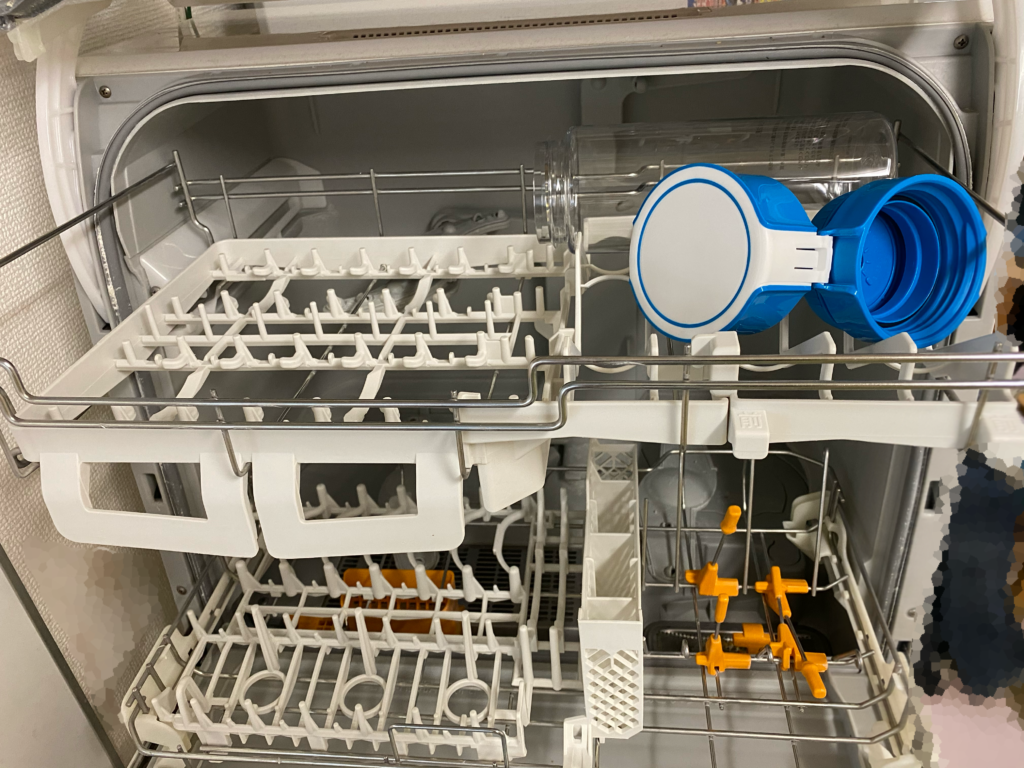

ブリタの水筒のいいところは「食洗器にかけられる」ことです。手洗いしなくていいので面倒くさくありません!

BRITA fill & goは食洗器に入れてもOK! (50℃以下) BRITA fill & goの容量は600㎖。たっぷり飲めます。そして、水を全て飲み終わったとしても、水道水を入れられるところがあれば、また飲めます。フィルターが、ミネラル分はそのままに飲みながら水をろ過してくれるからです。

フィルターは使い始める前にぬるま湯で1分間浸して水が通るようにしてあげる必要があります。また1週間ごとに熱湯で消毒してあげること、1ヶ月でフィルターは新しいものに交換してあげることが必要です。ここは面倒かもしれませんが、毎日の手洗いに比べれば楽です。

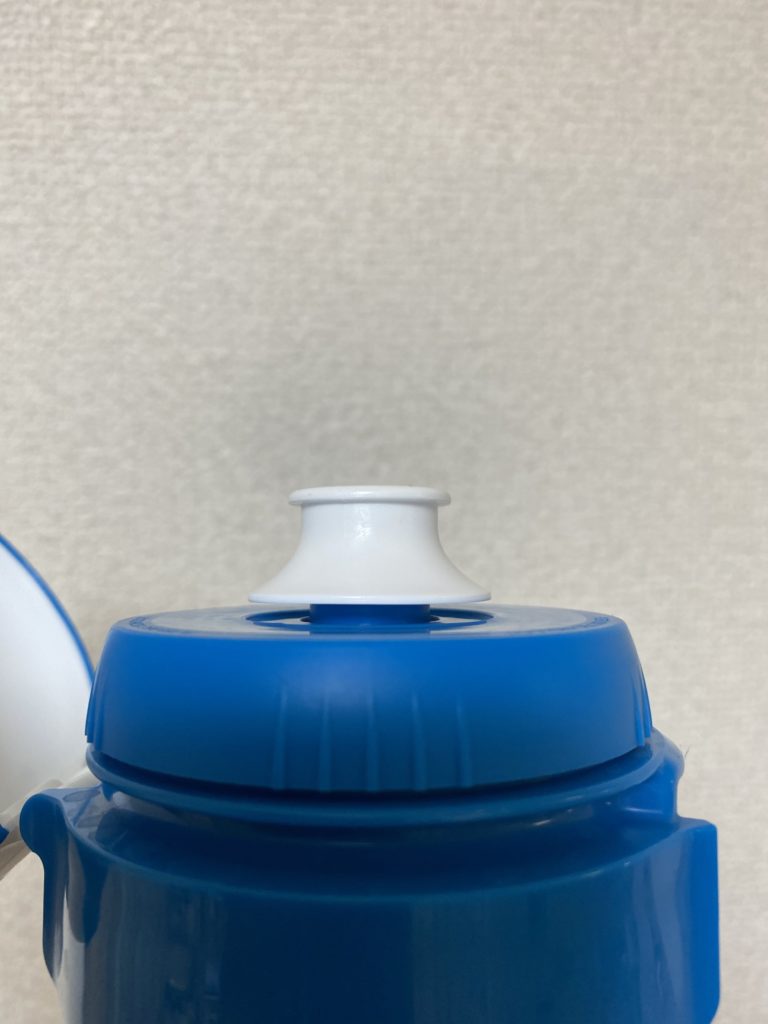

フィルターをコップに入れて熱湯を注いで消毒しています。 BRITA fill & goで注意しないといけないのは、ふたをしっかり開けていないと、水を飲んでいる時にふたが鼻のところに落ちてきます。

ふたが落ちてくる… ふたは落ちてこない あと、水を飲むとき白い突起部分を手で持ち上げないといけないので、潔癖症の人は少し嫌かもしれません。

飲む前 飲むBRITA fill & goとき 2020年8月12日現在でBRITA fill & goの参考価格が2,180円(フィルター付き)です。なおブリタのHPの情報では1ℓあたり約4.5円。ですので、1日2本ペットボトルをなくしたとしたら、初月で2,121円キャッシュフローが増える計算になります。またフィルター1個が851円ですので、2か月目からは3,450円のキャッシュフローが増える計算になります。つまりお得です。

でも自分の場合、会社にちょうどいい蛇口がなく、追加で水を入れることができていないので、結局、1本はペットボトルのミネラルウォーターを購入しています。初月はトントンで2か月目以降は毎月1,250円のキャッシュフローの増加となります。トイレの洗面所の水を入れるわけにはいかないので、そこは残念です。