こちらでは、キャバリアの寿命と長生きするためのポイントを記載しています。

只今10歳のキャバちゃん。爆睡中 目次

1.キャバリアの寿命について

ⅰ)キャバリアの平均寿命

キャバリアの平均寿命は9~14歳です。性別や毛の色の違いで平均寿命が違うということはないです。(例えば、メスの方オスより長生きする、とか、毛の色がルビーよりブレンハイムの方が長生きする、とかはない)。

キャバリアは短命だと言われています。しかし、他の小型犬の平均寿命と比較してみてもキャバリアの平均寿命が極端に短いというわけでもないように思います。例えば、チワワは12~16歳、パピヨンは13~15歳が平均寿命です。確かに、キャバリアは平均寿命が9~14歳ですので、10歳を満たないで亡くなってしまうワンちゃんもいるということが言えます。ただ早く亡くなってしまうキャバリアがいる理由は、遺伝的に心臓病にかかりやすい犬種であるためです。なんと、キャバリアの全体の6割が4歳で何らかの心臓疾患を発症していると言われています。

※なお、小型犬は大型犬より寿命が長いと言われています。

犬種 平均 寿命犬種 平均 寿命キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 9~14歳 ミニチュア・シュナウザー 12~15歳 チワワ 12~16歳 シーズー 13~15歳 狆(チン) 12~14歳 パピヨン 13~15歳 パグ 12~15歳 ジャック・ラッセル・テリア 13~16歳 ビション・フリーゼ 12~15歳 ミニチュアダックスフンド 13~16歳 ペキニーズ 12~15歳 イタリアン・グレイハウンド 13歳程度 マルチーズ 12~15歳 ヨークシャーテリア 14歳程度 ポメラニアン 12~16歳 トイプードル 15歳程度

小型犬の平均寿命 一方で、最高寿命のギネス記録ではないものの、非公式で19歳まで生きたキャバリアもいたようです。最近は獣医学の進歩で犬の寿命も人と同じように延びてきています。キャバリアを飼っている人間からしたら、是非19歳付近まで、可能であればもっと長生きして欲しいと願わずにはいられません。

※犬の最高寿命のギネス記録はオーストラリアのビクトリア州で牧羊犬として活躍していたオーストラリアン・キャトル・ドッグ。29歳5か月までのご長寿犬でした。

ⅱ)キャバリアの人間年齢換算

さて、キャバリアの19歳というと人間では何歳に当たるのでしょうか?

色々調べてみると複数の換算が見つかりました。

まず、以前よりある犬の人間年齢換算計算式『犬の年齢×7=人間の年齢』です。こちらの式に、先程のキャバリアの非公式最高寿命19歳を当てはめてみると、133歳になります。他の年齢換算計算式で、1歳以上の大型犬を対象とした計算式『12+(犬の年齢-1)×7=人間の年齢』という式があります。133歳という結果から考えると、前述の『犬の年齢×7=人間の年齢』は、大型犬を対象としたもので、キャバリアには当てはまらないように感じます。

別の年齢換算計算式を見てみます。1歳以上の小型犬を対象とした『(犬の年齢+4)×4=人間の年齢』という式があります。こちらですと先程の19歳を当てはめると92歳です。他にキャバリアの場合の式として『犬の年齢×5.77歳=人間の年齢』というものもあり、同じく19歳を当てはめると109.63歳となります。諸説あるため、どの人間年齢換算計算式を使うかはさておき、19歳は人間の90歳以上の年齢で、かなり高齢であることは間違いなさそうです。

※下に記載させていただいた人間年齢換算早見表での年齢は103歳です。

さて、自分のキャバリアが人間の年齢で言うと、今何歳くらいなのかも知りたいところです。小型・中型犬とキャバリアの人間年齢換算早見表を以下記載いたします。個体差もあると思いますのでご参考というところだと思います。

キャバリアの場合、1~2歳になるまでに人間でいう成人となり、10~11歳で高齢者、13歳で後期高齢者となるようです。

年齢(月齢) 小型・中型犬 キャバリア 3ヶ月 4~5歳 4歳(4~5歳の説もあり) 6ヶ月 11~13歳(6~8ヶ月) 7歳半(11~13歳の説もあり) 9ヶ月 14~16歳 11歳(14~16歳の説もあり) 1歳 15歳 15歳(15~16歳の説もあり) 2歳 24歳 24歳 3歳 28歳 29歳 4歳 32歳 33歳 5歳 36歳 38歳 6歳 40歳 43歳 7歳 44歳 47歳 8歳 48歳 52歳 9歳 52歳 56歳 10歳 56歳 61歳 11歳 60歳 66歳 12歳 64歳 70歳 13歳 68歳 75歳 14歳 72歳 80歳 15歳 76歳 84歳 16歳 80歳 89歳 17歳 84歳 94歳 18歳 88歳 98歳 19歳 92歳 103歳 20歳 96歳 107歳

人間年齢換算早見表 ⅲ)シニア犬になると

犬は7歳ごろから老化が始まりるため、7歳以降の犬はシニア犬と言われます。シニア犬になると身体にも変化が現れ始めます。外見ですと、耳の付け根や眉毛などに白髪が出てきたり、毛のツヤがなくなったりすることもあります。また、耳の穴の汚れがたまりやすくもなります。

5歳 10歳 高齢になると眉毛や耳の付け根に白髪がでてきます。10歳の方の写真を見ると、目の上に白いものが目立ち始めています。

また、シニア犬の老化のサインとして「口臭が強くなる 」「太りやすくなる 」ということも挙げられます。うちのキャバリアは毎晩寝る前にベロベロと人の顔を舐めるのですが、その際の臭いが以前より強くなったように感じています。また、保護犬として迎えた時の5歳時点での体重は6Kg台でしたが、10歳現在では9Kg台です。シニア犬の老化のサインとして「毛がよく抜ける 」という状態もあるようです。この点、個体差もあるのでしょうけれど、うちでは以前より毛が多く抜けているということを感じていません。もともとキャバリアはダブルコートなので、毛が抜ける量が多いので、気づかないだけかもしれません。

9~12歳になると「目の輝きが鈍くなる 」「筋肉が減って痩せてくる 」という状態も見られるようになってくるそうです。また「散歩の途中で帰りたがる 」という行動の変化も現れます。うちのキャバリアは、昔は自分から進んで30分くらい散歩していましたが、今ではすっかり散歩嫌いになったのか、家から出て5分と経たないうちに、自分から家の方に向かて歩いていきます。そして家の前で「早くドアを開けてくれないかな」という表情をします。また、「階段でつまずく 」ようにもなります。うちのキャバリアは、以前はソファの座面までジャンプして乗っかっていたのですが、今はジャンプ力がおとろえたのか、度々失敗して前脚だけソファの座面に乗った状態であたふたしています。

12歳以降になると「耳や目の機能がおとろえる 」「寝てばかりいる 」「歩行が困難になる 」「飼い主さんの帰宅を喜んでもお出迎えしなくなる 」という老化のサインが現れます。

2.キャバリア 長生きするためのポイント

自分の大切なキャバリアに長く生きてもらうためには、生活環境を整えてあげるとともに、食事管理や適度な運動により体重を増やしすぎないようにしてあげることが必要です。また、動物病院で定期的に健診を受けて、処方された薬やサプリメントをしっかりと与えてあげることも大切です。

ⅰ)生活環境

キャバリアは暑さに弱い犬種です。日頃は、室内で過ごさせてあげることはもちろんのこと、室温を常に一定にしてあげる(23~25℃が目安)ことが大切です。夏場は室内にいても熱中症のリスクがあります。自分から涼しいところに移動できるような環境を整えてあげることも大切です。一方で寒さが苦手なワンちゃんもいますので、冬場は暖かい毛布やペットヒーターを用意してあげると良いです。

上記以外で生活環境を整えてあげることとして、床にマットなど滑りにくい素材のものを敷いてあげることが挙げられます。フローリングの床は滑るので、関節を痛める原因になります。うちでは、ペットが滑りにくいというフローリングにしてあげているのですが、暴れ回ってその勢いで脚を滑らせて転んだり、自分のおしっこを踏んずけて滑ったりしたこともありました。

また、ワンちゃんがいる場所では、ストーブなどの直熱の暖房器具の使用を避け、やけどをしないようにしてあげることも大切です。うちのキャバリアも冬場は自分からストーブに近づいき、べったりくっついたりするので、使用を止めました。

そして、愛犬がハウスダスト等のアレルギーを起こさないため、日頃から掃除機やウェットシートで、生活する場所を清潔に保ってあげることも大切です。うちのキャバリアは、よく布団に潜ったりするので、布団も洗濯乾燥機でちょこちょこ洗ってあげています。

ⅱ)食事管理

まず、人間の食べ物の中には犬に有害なものがあります。食事は人と犬で分けます。また、料理中や食事中にうっかり食べ物を落として、ワンちゃんに食べられないようにしないといけません。ご自身でワンちゃんの食事を作ってあげている場合、アレルギーを持っているワンちゃんもいますので、表示シールに記載のある原材料をよく見て、その食材を使う・使わないの判断をすることが大切だと思います。

以下、犬に食べさせてはいけない物を記載しますので、ご参照いただければと思います。

【犬に食べさせてはいけない物】

また、キャバリアは食欲旺盛で体質的に太りやすいです。太ると心臓に負担がかかるので飼い主さんの食事管理は重要です。良質な食事を、パッケージに記載されている量を守って、給餌してあげるようにします。また、これが難関なのですが、おねだりされて、ついついオヤツをあげすぎてしまうことのないように注意が必要です。何を食べさせてあげるかは、商品に記載のある原材料表示をよく見て、合成保存料や着色料が含まれていない、身体に優しいフードを選んであげたいものです。

なお、体重の確認は、トリミングや病院での診察の際に都度計量をお願いすることがお勧めです。その際の体重を踏まえて、愛犬の体調を見ながら、食事・オヤツの量をコントロールしていくと良いです。

ⅲ)適度な運動

肥満は心臓だけでなく足腰にも負担を与えます。キャバリアは骨が細いので肥満予防のため散歩をしてあげるようにします。また、散歩を行うことでストレス発散にもつながります。ストレスがたまると問題行動を起こすようになるだけでなく、免疫力が低下したり、病気にかかりやすくなったりする可能性があります。肥満予防やストレス発散のため散歩にいくことは重要です。

ただ、散歩をするとき以下ご注意ください。まず、夏場の散歩は早朝がお勧めです。最近の夏は夜遅くても30℃を超えていることがあります。早朝の4時台や5時台であれば気温も20℃台なので、その時間帯が狙い目です。また、夏を過ぎても暑い日は続きます。必ず地面を触ってアスファルトが熱くないか確認を取ったうえで散歩に行くようにすることが必要です。それを怠ると肉球をやけどしてしまう危険があります。そしてワンちゃんが「はぁはぁ」と荒い息でパンティングしていないか様子を見ながら散歩しましょう。キャバリアのパンティングは心臓に多大な負担をかけているというサインになっているので注意が必要です。

パンティングの説明についてはこちら

他に散歩中の注意事項としては、拾い食いをしないようにすることです。拾い食いは塩分過多のものを食べてしまうなど健康に良くないです。うちのキャバリアはフライドチキンの骨を加え、口から出させるのが大変なことがありました。また、他の犬のおしっこの臭いをかいで舐めないようにしてあげましょう。病気の犬のおしっこの可能性もあり、感染してしまう恐れがあるからです。

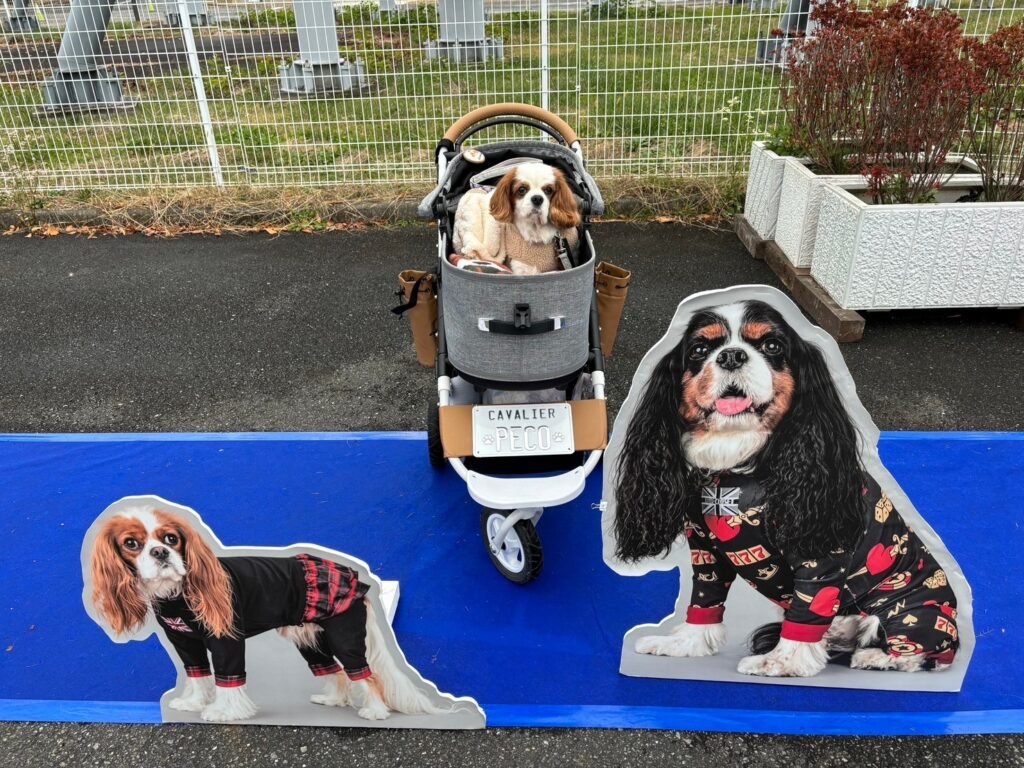

高齢になると前述のように散歩からすぐに帰るようになります。しかしながら、高齢になってくると筋力がおとろえ基礎代謝が低下し、放置していると老化が早まってしまう可能性があります。健康維持のため歩いてもらうことが必要です。カートや抱っこ紐を使って歩く距離を短くしてあげたり、体調を見ながら家の中で遊んであげる(動いてもらう)ようにしましょう。

ⅳ)定期健診など

キャバリアには、心臓病(僧帽弁閉鎖不全症)等かかりやすい病気があります。動物病院で定期的に健診を行い、病気の早期発見・早期治療をすることが長生きすることに繋がります。

また、家でのお手入れとしてブラッシングや耳掃除をしてあげることも大切です。ブラッシングは、絡まった毛玉をほぐし皮膚を清潔にします。それにより菌の繫殖を防ぐことができ、皮膚病を予防する効果が期待できます。また、キャバリアは垂れ耳ですので、耳の穴の通気性が悪く蒸れて汚れやすい傾向にあります。定期的な耳掃除をしてあげることで外耳炎などの耳の病気を防ぐことに繋がります。

自分の大切なキャバリアが長生きするためには、飼い主が衛生的で過ごしやすい生活環境を作り上げるとともに、適正な食事管理と適度な運動で体重を管理してあげることが大切です。そして動物病院での定期的な健診を受けることも大切です。愛犬と良好な関係を作り、少しでも長い時間、一緒に過ごせるようにしたいものです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/41ff3217.cc2307b4.41ff3218.baa61814/?me_id=1308306&item_id=10019218&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgelatopique%2Fcabinet%2Fitem%2F105%2Fna2105-01_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/41ff3217.cc2307b4.41ff3218.baa61814/?me_id=1308306&item_id=10019219&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgelatopique%2Fcabinet%2Fitem%2F089%2Fna2089-03_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/41ff3217.cc2307b4.41ff3218.baa61814/?me_id=1308306&item_id=10019223&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgelatopique%2Fcabinet%2Fitem%2F100%2Fna2100-03_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/41ff3217.cc2307b4.41ff3218.baa61814/?me_id=1308306&item_id=10019222&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgelatopique%2Fcabinet%2Fitem%2F099%2Fna2099-03_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/41ff3217.cc2307b4.41ff3218.baa61814/?me_id=1308306&item_id=10019224&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgelatopique%2Fcabinet%2Fitem%2F093%2Fna2093-03_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/41ff3217.cc2307b4.41ff3218.baa61814/?me_id=1308306&item_id=10019231&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgelatopique%2Fcabinet%2Fitem%2F094%2Fna2094-02_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)